今年的政府工作报告对房地产市场的基本定位仍然是“房住不炒”和“三稳”,压制以价格不断上涨带来的投机性炒作,稳住市场预期和价格。这仍是过去几年政策的延续,并在2021年取得了一定效果。在一连串房地产调控的重锤之下,深圳和杭州这样的超级热点城市都逐步冷静下来,房价出现下调趋势。

但是市场中总有人不信邪,尤其是一些自媒体不断强调,过去调控那么多次,越调越涨,未来仍然看涨。如此自信,忘记了事物发展不可能永远一个方向一个速度,总有拐点存在,用政治术语讲这是陷于经验主义的窠臼,用成语讲叫刻舟求剑,固守老经验而忽视了事物后面起决定性作用的因素正在起变化。

在中国,这个决定性因素是什么?当然不会是开发商的勤奋,有人说是产业和人口,可是即使在这两方面都被人看好的深圳和杭州,近几年的房价涨幅都远远超过这两个因素可以解释的程度。还是要回到货币学派祖师爷弗里德曼的那句话:一切通胀都是货币现象。延伸一下,某个行业的价格暴涨,是货币与金融共同作用的结果。

过去这些年房价上涨,一方面是宏观上货币超发,广义货币M2增速远超GDP增速;另一方面,不管是2008年四万亿还是2015年去库存,两次房地产救市,都出政策降低买房首付和利息,把货币之水引导到房地产市场。即使后期政府逐步取消鼓励购房的各种金融政策,但是不断上涨的房价引起强烈投机心态,追涨杀跌之下,各种违规融资方式出现,套用经营贷、现金贷、信用卡借款等资金违规炒房,甚至还出现深房理合资炒房的“创新”模式,仍持续推动房价继续上涨,一直等到政府把房产的各种金融渠道全盘严控,市场才能平静下来。货币总体宽松加上金融杠杆的放大,导致房价在本世纪以来都维持着总体快速上涨的趋势。

很多人对房价持续上涨,总能找到自己的解释,比如地方政府必须依赖土地财政,比如杭州是世界的杭州,独特的杭州,甚至喊出学区房永远涨。还出现了一些可称为“拜房教”的人群,将房价上涨作为信仰,不容他人置喙。

房价真的会一直涨吗?当然不是,2008年金融危机后的大跌,杭州2012年后房价冰封三年。每次下跌后都是靠中央政府出手,在首付、利率和税收政策上进行支持,才把房地产市场重新刺激活跃起来。一些人享受了房价上涨带来的资产增值的好处,把结果当原因,忽视了中央政策起的根本性作用,一厢情愿地认为房价上涨是一个不需要自证的真理。就像走夜路只顾着唱歌来摆脱恐惧,而忘记仔细辨别脚下是不是有个大坑。

当前房地产市场的大变化就是作为决定性因素的政策走向已经出现了大拐弯,原因就是在上一个发展阶段中希望房地产对经济起到的作用当前无法再实现,在新发展阶段中再任由房价上涨只会阻碍当前阶段的重要任务完成。就像在早上要清醒一下好好工作的时候,喝杯咖啡可以提神,结果喝上瘾了,夜深了还要不断喝,接下来的休息和工作全部打乱了。

2003年SARS疫情后,房地产被定位为拉动国民经济的支柱产业,希望通过房地产超强的产业联动作用,通过其产业规模不断扩大带动上下游产业的发展。可是,从2017年开始,房地产变成了光涨价不能扩大销售面积的泡沫市场,无法再进一步推动经济。

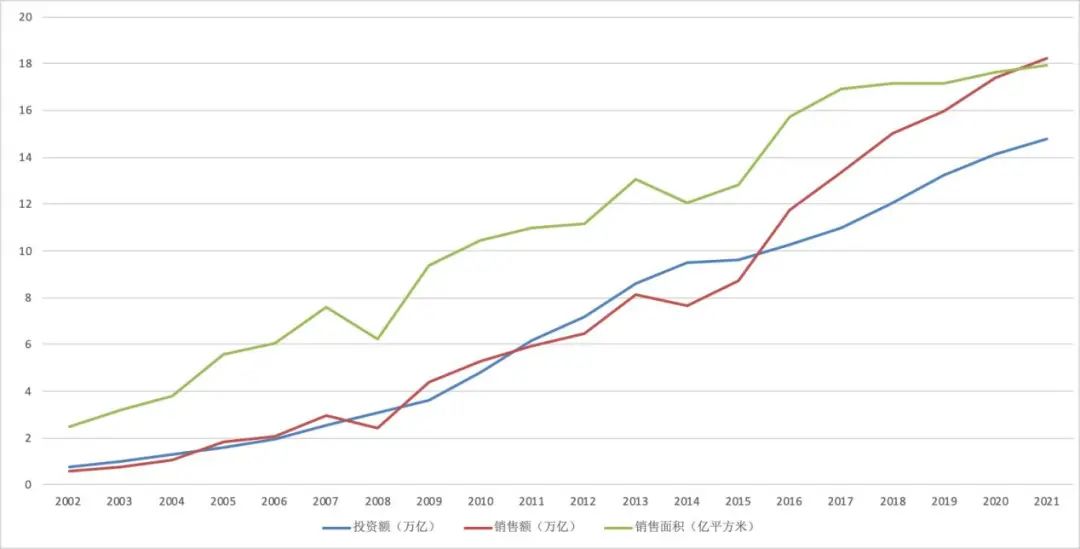

| 图一 房地产市场销售和投资数据 |

从图一可以看出,2015年去库存刺激后出现了销售面积(绿色线)和销售额(红色线)的快速上升,但是2017年后销售面积的增长已经变得平缓,销售额上升速度依旧,对应的也就是单价的上涨。没有更多的销售面积,房地产企业需要补充开发的量也就不会增加太多,其开发投资额(蓝色线)一直处于平缓上升,与销售额的走势差距越来越大。

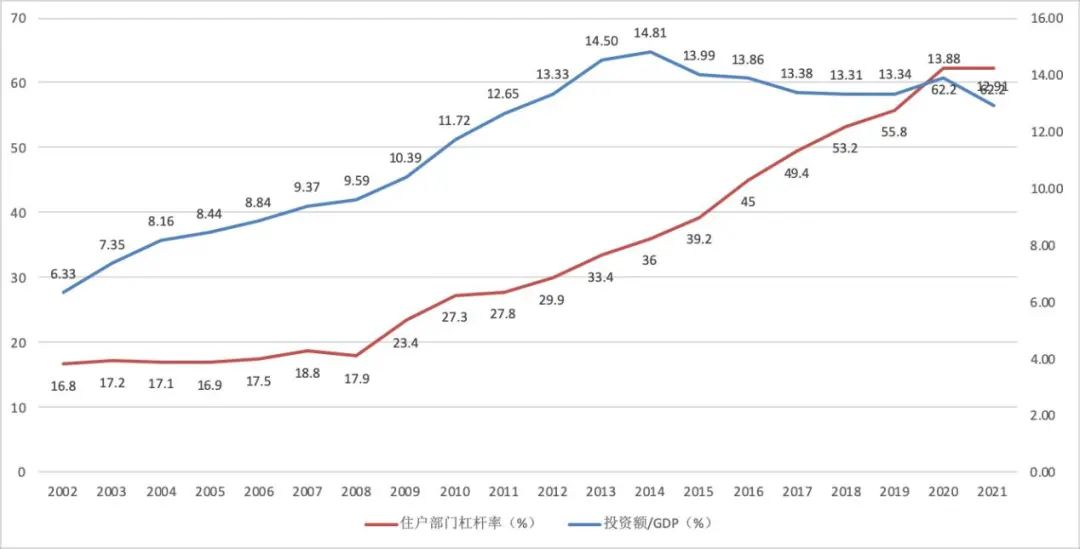

图二 房地产对经济的贡献与居民债务水平

政府希望通过房地产增加开发投资,拉动上下游钢筋、水泥、家具、电器等相关行业发展从而推动经济上涨,可是开发投资额占GDP的比重在2013年后就一直下滑,对经济拉动的作用越来越小;另一方面是居民债务却不断上升,积累了金融风险。泡沫化风险抬高,政府不会再走金融刺激地产的模式。

经济发展的重点已经出现转变。近年来在美国打压下,为了避免高科技领域的卡脖子,政府不断强调产业链、供应链的自主可控,要求做好科技创新产业升级;在老龄化加速来临的压力下,必须出手降低民众生活压力、追求社会分配平衡、鼓励生育。过度膨胀的房地产市场带来产业空心化、居民债务过高、财富增值分配不均等问题,就成了当前实现宏观战略大转型针对的政策调整重点领域。“房住不炒”不仅是要坚持,而且要牢牢坚持。

房住不炒本质上就是要控制住各种投机性需求进入房地产市场。有两个方面的手段,一是行政性手段,通过约谈和撤职的方式,推动地方政府不断出台更严格的市场管理政策,打压甚至剔除市场中的投机需求;二是金融手段,通过金融政策的收紧,比如“三道红线”“两个上限”、购地金额不能超过销售额的40%等新规定,控制房地产市场各类主体的融资能力。

目前来看,热点城市的房地产市场慢慢变得冷静下来,一些二手楼盘尤其是前期炒作过度的学区房出现大幅降价,强力政策似乎已经开始起效。但是如果朝未来多看一步,有一个关键问题就浮现出来,房地产市场供求关系会如何变化,市场价格会在何时和在何种水平上实现均衡稳定。

压制投机需求是容易出现踩踏现象的,因为投机需求与投机商品的价格成正相关关系,与一般商品需求量与价格负相关相反。听说卫生纸降价一半,大爷大妈连夜在超市外面排队恨不得买到塞满卫生间,价格越低,一般商品需求越高。但是股市2000点的时候没人气,一路涨到四五千点,扫地大妈都要开户入场。投机需求是追涨杀跌的,越涨越追,越跌越想离场。之前大家在房地产市场中享受了太长时间的追涨过程,人人都在房价上涨的过程中成了炒房能手、赚钱专家,却很少有人考虑还存在一路杀跌的可能。看看日本1992年的房价崩盘,还有SARS之后香港的房价暴跌,都是前车之鉴。如果中国热点城市压制投机需求过猛,新的投机者不能或者不想入场,之前的投机者要离场,随着价格下滑就会出现踩踏,市场一路下滑。

有人认为房价下滑,真实自住的购房需求会上升,它正好弥补投机需求的减少,实现了中国房地产市场的风格转换——由真实需求来支撑房价。那就要考虑降价到什么程度,当前中国热点城市房价已经远远超过真实需求可以支撑的价位。在2020年的全球城市中位房价与中位收入的比值排名中,深圳排世界第一,需要28.4年中位收入买个中位价格的房子,而且前四位全是中国城市。就算努力把这个指标从28.4年降到25年,预期发生转变,投机减少或者消失(今年2月深圳二手房交易只有842套,是2008年以来的最低),有多少非投机需求者能承担起25倍房价收入比,当然如果跌倒5或6年收入就能买起房子的价格水平,应该就能得到合理住房需求的支撑。但是跌倒这个程度,金融体系怎么办?

这就是中国房地产市场在未来一段时间要面临的最大问题:前期大量投机炒作已经形成了当前的过高房价,在投机需求出现大滑坡甚至恐慌性离场的同时,真实需求的增长还远远跟不上,会不会出现市场的崩盘。就像野外爬坡的摩托车突然没了油,靠自己的腿去蹬摩托车,只怕不能继续冲坡,还会一路摔下来。就像当年鲁迅提的问题:娜拉走后怎样?房地产压制住投机需求后,市场如何企稳,能否避免1992年日本式的结局?

答案是不会。房价下跌过多影响最明显的是中国的金融安全问题。在前期房价大涨的这些年头里,房屋和土地的估值越来越高,地方政府用土地抵押,老百姓用房屋抵押,开发商用在建工程、储备土地和自持物业等资产抵押,从金融系统借贷了大量资金。截至2021年末,仅中国个人住房贷款余额为38.3万亿,地方债务2020年底为35万亿。中国银行业掌握的抵押资产主要是房子和土地,房价下跌带动地价低迷,会造成银行呆账、坏账增加,银行不良资产率上升,银行为了保持资产健康,将被迫去杠杆,进一步推动房价下跌,形成螺旋下降的趋势,风险相互叠加,进一步推动银行不良资产率的上升。之前中国银行体系做过压力测试,房价下跌三成左右,银行就会出现大规模危机。当然房价下跌三成,居民贷款买第一套房基本都是70%的贷款,也就代表他们会变成负资产人群。所以,央行党委书记郭树清三次强调“房地产泡沫是威胁中国金融安全的最大灰犀牛”。经过2021年的强力控制,郭树清认为房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转,最危险时期已经过去。

如果出现需求青黄不接的情况,市场销售冷清,开发商没有回款,也看不到市场前景,购地和开发积极性也就不高,这还会影响到上下游产业的整体景气程度,对整个经济造成负面拖累,毕竟还要靠它来撑住宏观经济中很大一部分需求。

涨是不希望涨,跌又不能跌太多,这就是“稳房价、稳地价、稳预期”中稳的意思,它代表向上和向下两个方向都不能有太大波动。可是投机需求要打掉,真实需求在当前价格下又无法补充上来,没有需求支撑如何能稳住价格?开发商手里一堆存货要卖,不降价,卖不动,破产;价格降到真实需求能大幅增加,卖倒是卖出去了,都是大蚀本卖的,财务上还是破产。

梳理一下,政府对房地产的考虑是既要控制投机需求,又不希望房价下跌过大导致金融风险,还要维持一定的开发量撑住经济基本面。这三者似乎是矛盾的,大力压投机就会导致需求下滑,价格一定要下跌;价格回调大就会引发投机加速离场,不仅引起金融风险,还会导致开发投资活动低迷。这就变成了不可能三角。

要解决这个难题,关键就在于房地产开发投资活动不一定都是由商品房销售后的补充开发带来,还存在政策性住房开发这一部分。把它的规模做大就可以撑住上下游产业的基本需求,就像在棚户区改造货币化安置政策退出后,政府马上推出老旧小区改造来保证建设规模,商品房缩量就增加公共住房开发规模。在土地供应变化不大的情况下,更多的土地用于公共政策性住房建设,商品房土地供应和建设规模就会缩小,恰好匹配投机性需求被控制后真实需求在高价位下能支撑的销售量,避免价格的大幅度下滑,从而确保金融的基本稳定。

从政府的多重目标考虑,未来一段时间的房地产市场很有可能出现以下的几种操作:1.逐步压投机性需求,确保市场价格不再出现大幅度上涨,利用社会心理还可以接受当前价格的时机维持当前开发规模的销售;2.稳定甚至小幅度缩小商品住宅土地供应,避免商品房市场下一步的库存增加,以此满足高端人群的真实需求,维持价格基本稳定;3.扩大公共住房的供应量,以保持总的开发规模和社会经济总需求规模。

从“十四五规划”就可以看出端倪,其中要求增加保障性住房供给,完善长租房政策,扩大保障性租赁住房供给。而各个热点城市在今年都在强调增加公共住房供应,《广州市住房发展“十四五”规划》提出十四五期间供应131万套住房,其中政策性住房占比过半。深圳“十四五”规划提出:目标到2025年建设筹集公共住房40万套。

今年的政府工作报告关于房地产的段落基本也是同样的描述,“探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求……”

房地产调控的新模式就是不再过多使用金融刺激,以涨价带动销售,其实也带不动了,关注的是居民住房权利的保障,有租有售,有政策性有市场化。在去年过紧的金融管控后,今年可能出现边际松动,但是多渠道保证市场供应,以更多的保障房建设满足居民不同层次需求,维持经济稳定,是政策的基本方向。